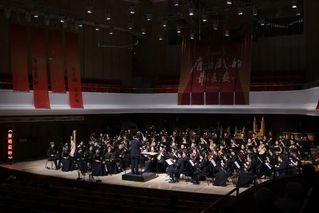

7月15日上午9时,西安音乐学院首届“歌剧人才培养国际学术研讨会”学术论坛在艺术中心歌剧舞剧厅举行。此次论坛由西安音乐学院副院长陈勇教授主持,来自中央音乐学院、中国音乐学院、上海音乐学院、西安音乐学院等十一所国内外知名音乐学院声乐学科带头人,以及欧洲歌剧协会总裁Karen STONE、维也纳河畔剧院艺术总监Stefan HERHEIM、“威尔第之声”国际声乐比赛世界总决赛负责人Francesco IZZZO及帕尔马皇家剧院合唱总监Martino FAGGIANI等嘉宾出席,共同探讨歌剧人才培养经验与实施举措。

论坛伊始,星海音乐学院声乐歌剧系主任王云鹏教授表示,该校作为扎根南粤、联通世界的音乐学府,其声歌系构建了特色鲜明的教学体系,将表演性、语言性和合作性作为核心培养目标。在课程设置方面,除了声乐演唱、重唱等专业课程外,还特别开设意大利语、德语、法语等语言课程。学院创新性地建立了“课堂教学-剧目排练-专业演出”三位一体的实践体系,师生共同创排了《星海星海》等10余部原创或改编剧目,多次荣获中国歌剧节优秀剧目奖等荣誉。在人才培养方面,学院实施“拔尖人才”与“普及型人才”双轨并行的培养策略。未来将持续加大与大湾区剧院及海外艺术院校的合作,通过联合制作歌剧、赴海外交流等方式,进一步拓宽师生的国际视野。

哈尔滨音乐学院声乐歌剧系主任王鸿俊教授介绍了建校历程与发展阶段,结合校史探讨了该校的课程设置,如视唱练耳、乐理等基础理论需要在学生入校后重新教学。王鸿俊教授表示,哈音声乐歌剧系目前开设了歌剧表演课、重唱课等课程。针对学生和地域特点,相应开启了拔尖人才策略。同时,他对未来该院的创新教学策略与发展规划进行了介绍。

西安音乐学院声乐系副主任王颖教授,系统阐述了该系歌剧人才培养理念。她表示,西安音乐学院声乐系致力于培养兼具专业技能、艺术修养与国际视野的高素质人才,核心在于推动学生能力从“技能”向“素养”转变,注重审美能力、文化素养、创新与批判性思维的培育。课程建设方面,学院于2022年在研究生教育中增设歌剧表演专业方向,构建跨学科融合的课程体系。在教学方式上,采用案例教学、翻转课堂等创新方法,推动传统歌剧艺术的现代化转型。学院特别注重批判性思维的培养,引导学生分析不同版本的歌剧演出,从多角度探讨艺术表现和思想内涵的差异性。秉持“以学生为中心”的教学理念,打造开放互动的学习环境。

浙江音乐学院声乐歌剧系副主任马亚囡教授强调,该校作为新建音乐学院,始终保持着开放包容、锐意进取的精神。浙音声乐歌剧系目前有教职工40人,依托雄厚师资与实践课程,严格把控招生质量并持续优化培养方案,在课程设置方面也增加了每周的艺术指导课程。秉承李叔同先生的“促社会之健全,感精神之粹美”精神,依托强大的学科专业资源和国际国内高水平师资力量,建立了“叔同学院”这一拔尖人才平台。此外也积极开设了“星期音乐会”、歌剧团等新型教学机构,取得国家艺术基金等科研成果。

随后,武汉音乐学院声乐系主任李歌教授介绍了该校在歌剧人才培养方面的创新实践。多年来坚持“德艺双馨、全面发展”的培养目标,构建了艺术创作、表演与理论研究三位一体的学科体系。在课程建设方面,学院建立了系统的歌剧表演课程群,本科阶段开设美声、民族歌剧片段排演、音乐剧表演等特色课程,研究生阶段设置西洋歌剧重唱、中国原创歌剧排演等进阶课程,并通过专场音乐会等创新形式进行课程考核。学院也积极拓展校企合作,与湖北省歌剧院、武汉市爱乐交响乐团建立战略合作,探索产教融合新模式。未来将依托学校重大发展战略项目,承担原创歌剧声乐表演的任务,实现优秀教师与拔尖人才的双轨培养机制,推动人才培养质量提升。

天津音乐学院歌剧学院于2023年11月由原先声乐系和民族声乐系合并成立,歌剧学院院长刘庆华教授表示,通过深化教学改革,该院构建了以实践为导向的特色培养体系,新增歌剧音乐作业、舞台实践表演等实践类课程,并聘请了国家大剧院专家担任专业课程教师。在产教融合方面,与国家大剧院等机构建立深度合作,共同制作剧目。同时创新性地与戏剧表演系、舞蹈系开展跨专业合作,形成了完整的歌剧制作教学流程。这些年通过组建歌剧社实践中心、开展“轻骑兵”巡演等方式,持续扩大了歌剧艺术的影响力。

中国音乐学院声乐歌剧系主任吴碧霞教授回顾了学院自1964年创立的发展史,学院设立了民族声乐系和歌剧系,开创了融合中西唱法的民族声乐教学体系。现有民族声乐、美声等教研室,构建了完整的中国特色声乐教学体系。其“中国民族声乐教学体系”获国家级教学成果一等奖(2009年)。在人才培养方面,学院汇聚了包括国家级教学名师、国务院政府特殊津贴专家等在内的顶尖师资团队。此外,还承担了多项国家级科研项目,包括国家艺术基金、国家社科基金等。未来将继续发挥中国声乐艺术研究院的平台作用,为构建中国声乐艺术理论体系、推动文化自信自强作出更大贡献。

黄英教授作为上海音乐学院声乐歌剧系副主任,首先介绍了该校自1929年成立声乐系以来,先后成立的周小燕歌剧中心(1988年),形成了完整的歌剧教学体系。近年来打造了《康定情歌》《汤显祖》等原创歌剧和《茶花女》《卡门》等经典剧目。学院构建了分层培养体系,除专业课外还设置语言、形体、表演等特色课程,并成立青年歌剧团十余年,通过严格选拔机制培养专业人才。2019年建成的歌剧学院为人才培养提供了国际一流的实践平台。此外,该校也与意大利科莫歌剧院、法国波多国家歌剧院等国际顶尖机构联合制作《塞维利亚的理发师》《卡门》等剧目,实现中外人才同台演出。同时,学院通过创办鼓浪屿国际歌剧比赛、组织海外巡演等方式,不断推动中国歌剧走向世界。

中央音乐学院声歌系主任谢天教授提出,歌剧人才培养在博士阶段应着重聚焦国家需求。他详细介绍了该校围绕歌剧人才培养目标进行的课程改革,如在形体表演中融入中国戏曲身段及西班牙民族舞等多元训练,运用声乐作品深化作品分析与和声教学。他强调需建立从“声乐能力优秀”到“成熟歌剧人才”的转化梯队,通过专项培训拓宽学生对歌剧艺术全面性的认知。

沈阳音乐学院副院长张策主要介绍了院校级别如何扶持声乐歌剧系的发展以及该校在歌剧人才培养方面的特色做法。作为1938年由毛泽东、周恩来等老一辈革命家在延安创办的中国第一所艺术院校,该校在声乐教育方面有着深厚的历史积淀。在课程设置上,开设了合唱指挥、形体训练、歌剧排练等特色课程,重点通过歌剧片段、重唱等小型剧目形式培养学生的舞台实践能力。张策副院长表示,这种模式既解决了大型歌剧制作资金、团队等方面的限制,又能让学生在专业成长关键期获得充分的舞台锻炼。呼吁未来应加强院校间资源共享,特别是在财政支持方面建立更紧密的合作机制,继续优化学科建设,加强与国内外院校的交流合作,共同探索中国歌剧人才培养的可持续发展之路。

论坛尾声,主持人、副院长陈勇总结了此次论坛达成的核心共识:一是强化以剧目为核心的综合实践对歌剧人才培养的关键作用;二是在本科课程中广泛融入多元艺术门类与文化素养课,形成“大艺术”格局的必要性;三是充分利用科技手段赋能教学与拓展艺术表现力;四是加强各音乐学院深度合作,共建高质量实践平台的迫切性;五是着力培养根植中华文化沃土、具备国际视野、能讲好中国故事的歌剧人才。这些共识为未来我国歌剧艺术教育高质量发展指明了方向。

论坛结束后,西安音乐学院院长王刚,党委副书记、纪委书记易红彬为欧洲歌剧协会总裁Karen STONE、维也纳河畔剧院艺术总监Stefan HERHEIM、“威尔第之声”国际声乐比赛世界总决赛负责人Francesco IZZZO及帕尔马皇家剧院合唱总监Martino FAGGIANI,以及到场的国内外知名音乐学院声乐学科带头人颁发“歌剧人才培养学术顾问”聘书。

此次论坛,不仅为国内歌剧人才培养事业提供了新的方向,为全国音乐教育工作者搭建了高水平学术交流的平台,同时也进一步加快了中国歌剧人才培养的国际化进程,为中国青年歌唱家提供了更广阔的发展空间,推动了中国声乐歌剧艺术在新时代的繁荣发展。西安音乐学院作为西北地区唯一独立建制的高等音乐学府,将以此次活动为平台和契机,持续深化加强国际交流协作,共同为培育我国优秀歌剧艺术人才贡献力量。

(撰文:高戈莹,审核:宁颖)

责任编辑:方馨怡