4月27日至30日,我校2025年度“博雅论坛”成功举办,副院长郭强教授代表学校出席并致辞。来自人文学院、声乐系、音乐教育学院、图书馆、作曲系、钢琴系的12位博士交流分享了各自研究领域的学术成果。“博雅论坛”是由我校西北民族音乐研究中心于2011年创办,旨在通过举办校内外博士讲座,交流学术思想,启迪学术智慧,推动学校教科研工作。12场讲座分别由西北民族音乐研究中心主任李村教授和研究员李西林教授、王安潮教授主持。

在开坛致辞中郭强围绕学校高质量发展、人才培养与学术创新提出了三个核心观点,他指出一所学校要高质量发展就必须要有一支专业精湛,素质优良的教师队伍。学校近年来围绕博士点建设持续发力,不断续引进青年博士充实教师队伍,博士群体已经在教学、科研、创作、实践中发挥了重要作用,并逐步成长为学校教学科研的中坚力量。

郭强在讲话中谈到,博雅论坛自2011年开坛,坚持不懈走过了十四年,通过近百场学术讲座,吸引了越来越多的师生参与其中。其价值不仅在于“讲”,更是倡导科研反哺专业教学的学术风尚,成为促进广大师生进行学术思想的交流与专业知识融汇的重要平台,让不同研究领域的学术成果互学互鉴,相互促进。他指出,当前国家对艺术人才的需求已进入到复合型能力升级的新阶段,特别是人工智能等新技术广泛应用对艺术院校学科建设、专业设置、人才培养提出了新的要求。办好博雅论坛能够促进广大师生学术交流与创新,助力艺术学科的建设发展,共同推动学校各项事业高质量发展。

博雅论坛讲座现场

人文学院祁宜婷博士以《西方音乐史写作中的历史叙事》为题,诠释了两部分内容。第一部分拆解“历史的”和“叙事”概念,提出用“语境”(context)替代笼统的“历史”,第二部分以文献实例呈现经典文本中语境叙事的感染力,并给出好的语境叙事的三要件:话题聚焦、细节饱满、与主题强关联,从而强调了音乐史写作需具备的语境思维和复杂叙事能力。

祁宜婷博士

钢琴系吴羽翀博士以《贝多芬晚期奏鸣曲中赋格的艺术-奏鸣曲“槌子键琴”Op.106作品赏析》为题开讲,从作品的创作背景与风格脉络切入,揭示贝多芬在该作品中倾注的精神内核。他在讲解中论述赋格主题架构与声部对位逻辑,结合现场演奏片段,解析节奏、力度处理的要点,进一步阐释该作在古典音乐史上的深远意义,为现场观众呈现一场古典音乐的经典赏析。

吴羽翀博士

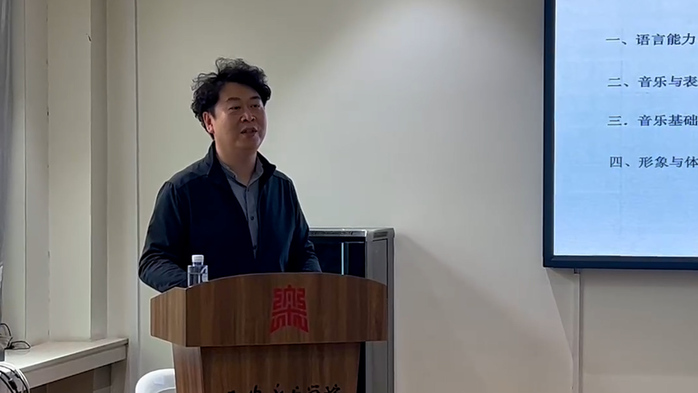

声乐系邢立珂博士以《从校园到舞台——歌剧演员的职业生涯规划与发展》为题开展讲座,为有志出国留学、成为专业歌剧演员的声乐学子分享职业规划经验与实用指导。讲座围绕歌剧演员职业定位、发展路径、核心能力要求及音乐基础培养等展开,剖析校园到国际舞台的过渡要点,探讨语言、声乐、舞台表现等多维素质需求,助力同学们明晰职业要求与发展趋势,掌握规划关键,明确方向并增强在歌剧行业发展的信心。

邢立珂博士

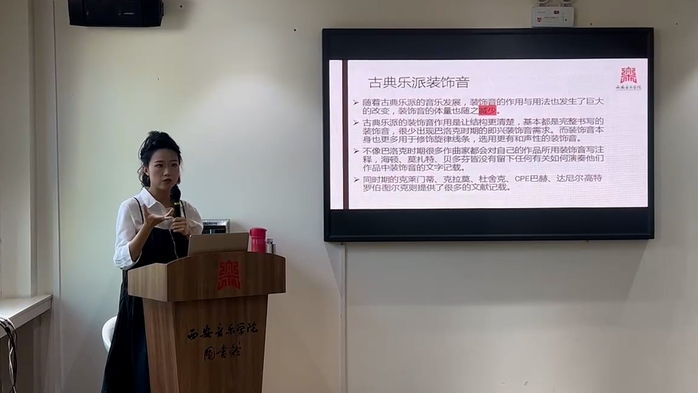

音乐教育学院吴桐博士以《装饰音的秘密——古典乐派装饰音演奏浅析》为题,深入剖析古典乐派时期装饰音的形式与演奏特点。她将装饰音细分为花音、倚音、后倚音、颤音、逆波音、回旋音、逆回旋音、双花音及波音等九个板块,详述其发展历程、记谱法及在不同作品中的演奏速度、力度、时值处理等差异,揭开古典乐演奏中装饰音的奥秘,助听众加深对古典主义音乐的理解。

吴桐博士

声乐系鲜于越歌博士以《意大利语:美声演唱的基石与灵魂》为题,深入探讨了意大利语在美声演唱中的核心地位,结合自身多年来在学习、教学、实践中积累的经验,围绕美声演唱学习初期的嗓音训练到技巧训练的过程,阐述了学习意大利语对于精准诠释歌曲情感与内涵的关键意义。

鲜于越歌博士

人文学院罗枫博士的《汉字与中国文化——兼谈大学学习中的逻辑问题》围绕汉字与中国文化的紧密关系展开,通过对汉字造字法和姓氏、家、王臣、皿血盟、礼、兄弟、左右、文化等十六组汉字的分析,从物态、制度、行为与观念四个层次展示了古人社会生活的诸多方面以及中国传统文化的绚丽多彩与博大精深。汉字作为中华民族记录语言的符号系统,承载着华夏儿女的智慧与历史。除信息记录与保存、信息传递与交流、文化传承与传播等功能外,汉字还具有辅助思维的功能,其将抽象思维具体化、符号化,帮助人们进行逻辑思考、分析和推理。对相关汉字的原初字形与本义的把握,有助于深化对艺术与音乐专业术语的理解,顺利展开科学研究。

罗枫博士

作曲系张亚男博士以《陈培勋广东音乐改编曲的和声技法研究》为题,从创编思维、自然调式和声处理、自然音和声风格化处理、变化音和弦运用及转调四方面,深入剖析了五首广东音乐改编曲的和声技法,阐明其作为民族主义作曲家的历史地位,解读陈先生的创作理念与和声逻辑。

张亚男博士

音乐教育学院张晓轩博士以《<阿贝格主题变奏曲>——舒曼的浪漫密码与青春狂想曲》为题,以《阿贝格变奏曲》为引,解读舒曼音乐人生与青春叙事。讲座剖析其在法律与音乐间的抉择、与让·保罗的渊源,揭示舒曼将文学思维融入创作形成的“文学与音乐通感”,分析作品主题及变奏的文学性标题、音乐—文学场景构建与演奏要点,展现其“音符成长小说”特质。

张晓轩博士

作曲系蔺锡鹏博士做了《作曲学习中的三个阶段:模仿、探索、创造》的主题讲座,以西方音乐史发展脉络为线索,系统梳理传统音乐与20世纪音乐中的核心作曲技术、典型音乐风格。讲座创新采用“讲演结合”模式,不仅深入讲解理论知识,更带领学生进行教学成果现场展示。学生们通过演奏原创作品,生动呈现不同学习阶段的实践成果,让抽象的作曲理论与鲜活的音乐创作相互印证。

蔺锡鹏博士

钢琴系李聪博士做了《风与簧的舞动—现代手风琴“声学经验”在新音乐作品中的应用》的题材诠释。他指出手风琴在音乐史中尚属年轻乐器,从承载国人红色记忆的伴奏乐器,发展为可演奏复调、新音乐及参与乐队演奏的多功能乐器。讲座由浅入深,不仅介绍现代自由低音手风琴结构与功能,还结合谱例展示其特殊音色及在作品中的应用。

李聪博士

人文学院霍嘉西博士以《从多元到统一——汉代音乐文物的再解读》为题,指出汉代实现长期大一统,在经济文化上成就显著,奠定了中华文化与民族发展基石,在中国古代音乐史上亦具重要地位。丰富的汉代音乐文物是考古学与音乐史学研究的珍贵资料,通过重新解读这些文物,可领略汉代音乐文化的繁荣,见证中国音乐史从多元走向统一的发展历程。

霍嘉西博士

图书馆杨国栋博士以《萧友梅与中国新音乐话语体系的初期建构》为题,详细介绍了中国新音乐话语体系的基本概念和内涵,论述了萧友梅作为新音乐运动先驱的代表性意义。运用话语分析方法,较为系统地梳理了萧友梅20世纪上半叶关于新音乐发展的理论,总结了中国近代早期新音乐话语体系的历史脉络和发展规律,以及为新时期中国音乐话语体系建设提供了借鉴。

杨国栋博士

本届“博雅论坛”12场讲座主题多样、内容丰富,从音乐理论到艺术实践,从历史研究到交叉研究,全方位展现了青年博士们扎实的学术功底与创新的研究视角,为师生们搭建起高端的学术交流平台。论坛现场,思想的火花不断碰撞,热烈的讨论贯穿始终,不仅拓宽了师生的学术视野,更为学校营造了浓厚的学术氛围。未来“博雅论坛”将继续秉承初心,持续汇聚学术力量,推出更多优质讲座,不断推动学校教学科研与人才培养工作跃上新台阶。

责任编辑:撰文:西北民族音乐研究中心,图片:吴婷