赵季平

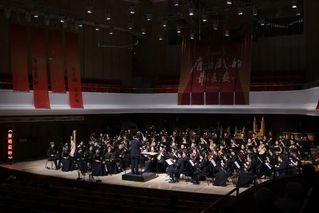

从1984年电影《黄土地》的音乐,到电影《红高粱》的音乐,直到今天的大提琴协奏曲《庄周梦》《第一小提琴协奏曲》,赵季平的音乐陪着我从一个26岁的小伙儿蹉跎成一个老年人。40年间,我和赵季平进行过数十次交谈,有时是和他共同观看他的作品首演,有时是和他共进晚餐,有时是在医院,有时是在我家和张佳林、刘小龙、张萌、王琳琳、孔奕等畅聊,有时是在中央音乐学院面对全院师生的讲座上……再加上对他数十部作品的赏析研究,我探究出了赵季平音乐创作的密钥。 2023年11底,北京民族乐团在北京中山公园音乐堂演出了“向大师致敬——赵季平作品音乐会”。那之后,我和赵季平再一次进行了对话,也将研究心得告诉了他。2023年11月底,北京民族乐团上演“向大师致敬——赵季平作品音乐会”,赵季平(左)亲临现场,携手指挥家谭利华向观众致意 ©北京民族乐团

“我后来对民间音乐这个爱呀,迷呀,进入到骨头缝儿里,融进骨髓”

1970年,赵季平从西安音乐学院毕业,学的主要是西洋作曲技法,被分配到陕西省戏曲研究院。“当时很沮丧。我那么喜欢交响乐、歌剧,理想的单位是乐团、歌舞剧院创作室。我到云阳镇找我父亲汇报,我父亲戴个草帽,正在棉花地里摘棉花。父亲见到我来了特高兴,我沮丧地告诉他我被分到戏曲研究院了。他连说,‘好着哩!我们陕西地方剧种多,民歌资源丰富,你吃透了它们,学的西洋那套才派得上用场。’因为父亲右派问题,让我没摊上一个满意的工作。现在回过头来看,我父亲是为了我在艺术上成大器,那些话太具有战略眼光了。这就决定了我以后的人生轨迹。” 赵季平一头扎进戏曲研究院,一扎就是21年,深入研究秦腔、碗碗腔、迷糊调、铜州梆子、老腔、乾县的弦板腔、韩城的线户、关中道情、陕北道情、二人台等。他不仅研究理论、曲谱(光他整理的乐谱就有一架子车),还大量聆听,耳熟能详到板头一起,他就能跟着唱,不管是慢板、花音慢板、七锤带板还是双锤子,都能跟着唱起来。 这还不算,那时,赵季平每年要下乡至少半年,给农民演戏。背着行李,带着灶、锅,睡在农村学校的桌子上……晚上演出,他指挥;白天,他就找当地农民采集民歌,陕北的榆林、府谷、佳县、米脂、绥德以及延安等都走遍了。“我后来对民间音乐这个爱呀,迷呀,进入到骨头缝儿里,融进骨髓。这是中华民族的审美,也是大众的审美。我就觉得个个都是宝贝,我简直掉进了一个音乐宝库里。我写的《黄土地》《红高粱》《活着》《秋菊打官司》《桃花满天红》等上百部影视音乐都有这宝库里的元素。” 很难想到,赵季平融合大众审美的音乐元素多是我们古老、民间的东西。但他能翻新,能融合大众的审美。融合审美可不像搞革命,领袖一声令下,大众跟着行动。审美是最自由的、民主的,谁也不能强迫,命令不得。对此,赵季平认为:“只因为热爱。你热爱,就会自然流露,不会刻意。还有库存多,每创作一个作品,我都能亮出新的宝贝,让大众不会审美疲劳。再有就是对时代精神的把握,你要表现那种时代已暗流涌动还没形成浪潮的精神。像《红高粱》里,‘妹妹你大胆地往前走,莫回(呀)头’。这也暗合了改革开放一直朝前奔的时代精神,所以大众听了就觉得特爽,电影一放,就成了流行歌曲。”

赵季平的音乐能融合大众审美还有一个原因就是好听,而且以前还没听过。这正是由于他恰当地用了一些现代作曲技法。赵季平的现代技法潜伏得很深,大众光觉得音乐好听,哪知有什么技法呀!像电影《黄土地》的音乐《祭雨歌》的男声大合唱,他就用了无调性的技法,使观众看到这祭雨的场景,感觉真实震撼;再如电影《红高粱》有一个场景,大剑鼓、四支笙、三十多支唢呐的编配,用了最前卫的集团音块技术;电影《大红灯笼高高挂》音乐中的女声京剧哼鸣循环,使用了系列转调的技术;电影《霸王别姬》音乐用了异常对位技术;电视剧《笑傲江湖》音乐用了调性游移的技术,也是泛调性技术等。如果要研究中国当代音乐史,赵季平还是最早使用现代技术的作曲家,不过大众在审美的过程中浑然不觉。忘了技术,才是技术的最高境界。 赵季平说:“我在西安音乐学院主要学习传统技法,在戏曲研究院主要研究民族民间音乐。改革开放后,我争取到中央音乐学院进修的机会,我就拼命学习现代新的作曲技法。父亲跟我说过,艺多不压身,甭管什么技术,将来都能为我所用。等到创作时,就把所有的技术都忘掉,全听凭内心的涌动,这时出来的音乐,如果有现代技术,那一定是最合适的,也是和音乐内容最水乳交融的。” 当下流行一个说法,或者说是一种创作思路——学习西方的现代作曲技法,结合中国的音乐元素。但赵季平认为,我们学习西方音乐,不仅要学技法、创作理念,作曲背后的哲学及至整个音响元素都要学,凡是人类优秀的音乐作品,甭管创作地在德国、意大利、匈牙利还是法国,一经诞生,就是全人类共享的精神食粮。另外,我们学习西方音乐,把西方音乐的载体也照搬过来了,如小提琴、大提琴、西洋交响乐队等,但这些载体照样能用来讲述中国故事。2023年11月底,赵季平在北京民族乐团“向大师致敬——赵季平作品音乐会”中现场向观众致意 ©北京民族乐团

“我写的歌,能被当地群众认为是当地的民歌,还有什么能比这更高的称赞呢”

2023年8月的西安曲江音乐会上,我再一次听《第一小提琴协奏曲》。直到第二天,那音乐就像在按摩我的灵魂,一直缠绕。这音乐没有明显的地域性和民族特征,在全国和世界巡演中,英国人觉得这首作品是在讲述他们的故事,美国人觉得抽象化了他们的情感,贵州人觉得“这就是我们地道的民歌流淌”,陕北人觉得“这就是我们的信天游”。 而《第一小提琴协奏曲》的诞生原来源自小提琴教育家林耀基的一次非正式建议。赵季平依然记得当时的场景:“一天,我在学院里见到林耀基,他跟我哥赵振宵是好朋友,是专家班的同学。他从二道梁的自行车下来,说,‘季平,你那个《青衣》电视剧的音乐主题扩展扩展,可以弄个小提琴协奏曲。’林老师的学生李传韵有一次在深圳也跟我说,‘有时音乐会返场,我就拉《青衣》的主题,特受欢迎。’这就成我的心结了。我一直在心里藏着,寻找着机会。2016年,国家大剧院时任院长陈平请我写个小提琴协奏曲,这就把我的心事勾起来了。” 2017年,《第一小提琴协奏曲》在国家大剧院首演。之后,国家大剧院管弦乐团音乐总监吕嘉带着这个作品到美国演出,宁峰担任小提琴独奏。演出大获成功,美国观众难以置信,这竟然是中国作曲家写出来的。 “创作的过程太艰难,但又是一种愉悦和享受。每天早上,我到点就开始创作,先写钢琴谱,展开部用赋格段的技术,让音乐的内涵不断丰富。我内心的感觉非常强烈,不是那种单纯的喜悦或痛苦,而是表现人类大爱的情怀。”赵季平说。至今,《第一小提琴协奏曲》已成为继《梁山伯与祝英台》之后,在中国和世界各地上演频率最高的中国小提琴协奏曲作品。 赵季平的作品还有一个特点,就是延后性。他为电影《霸王别姬》创作的音乐,又浓缩发展成了交响乐,受柏林爱乐乐团邀请,于2000年在他们一年一度的森林音乐会上演。他为电视剧《大宅门》《乔家大院》创作的音乐,在电视剧播出几年后,又改编成《大宅门》组曲,由中国爱乐乐团在北京首演,然后又在全国各地、世界各地上演。他创作的女高音独唱《断桥遗梦》、男高音独唱《大江南》不仅成为女高音、男高音音乐会上的常演曲目,中央电视台青年歌手电视大奖赛上也时常有选手演唱。 延后性就是作品在首演之后,又不断地上演,而且演出地点和演奏者越来越多。赵季平创作的音乐再演率在国内作曲家中算是极高的:全国包括香港、台湾等地的民乐团,几乎都举办过赵季平作品音乐会,小提琴独奏家争相演绎赵季平的《第一小提琴协奏曲》,而大提琴演奏家则都对他的《庄周梦》情有独钟…… “你看那些伟大的作曲家,巴赫、莫扎特、贝多芬、马勒、柴科夫斯基、德彪西,他们的作品都延后到现在成了经典。我至今每听一次仍能获得心灵震撼,还能学到很多新的东西。”赵季平也想自己的作品能延后、流传下去,但“每当创作时,就不想这些了,我只对现在负责,只关注我写的每一乐句能不能感动我”。 关于延后性,赵季平讲了两个小故事:“1998年播出的电视剧《康熙微服私访记》已经过去好多年了,一天我去农贸市场买菜,听到一位卖瓜子的小贩唱起了剧中插曲《江山无限》。他唱得有模有样,我本不爱嗑瓜子,那天我买了他好多瓜子。还有一次,2000年,我听大街上放的音乐挺有趣,就问儿子赵麟,这是谁写的?赵麟说,这是电影《大话西游》的音乐,就是你写的。唉!我都忘了,那是1990年给周星驰的电影配的音乐。只要是好东西,甭管过多少年,都会流传的。”赵季平把《大宅门》《乔家大院》《黄土地》《霸王别姬》《大红灯笼高高挂》等影视音乐再创作成交响乐作品,也是为了让这些音乐能脱离影视的画面,能延后更长一些时间。 赵季平有一年在陕北看一个陕北民歌的演唱会,有《五哥放羊》《走西口》《赶牲灵》,还一位农民唱了电影《黄土地》插曲《女儿歌》。“演唱会之后,我跟她聊天,她不知道我是谁。她说,‘《女儿歌》就是我们地道的陕北民歌!’我听了以后,特别感动。我们作曲家不就是从人民中来,最后又回到人民中去!我写的歌,能被当地群众认为是当地的民歌,还有什么能比这更高的称赞呢?”

“这要说是灵感汩汩冒,不如说是以前积累得厚实,关键时刻能及时地从库存里调出来”

自1984年喜欢上赵季平的音乐,我就特想见到他,探究他创作的秘密。我完全可以通过朋友介绍采访他,但我更相信缘分。 1992年的一天,我在中央音乐学院开设的《老子庄子哲学课》上讨论老庄的顺应自然。我随机点到赵麟同学,让他就赵季平的音乐创作谈如何实现道法自然。全班同学大笑,赵麟红着脸,站着说不出话。我说:“别害怕,大胆地说出你的见解。赵季平不就写过《妹妹你大胆地往前走》吗?这时陕西籍作曲系学生郝维亚说,‘赵季平是他爸。’我惊住了,忙问赵麟,‘是真的吗?’赵麟说,‘赵季平确实是我亲爸。’我一下失态,忘了该讲的课,说,‘我找你爸7年了,你爸到北京时,你一定告诉我。’赵麟说,‘一定。’就这样,通过赵麟,我认识了赵季平,而且一见如故,成了朋友。2002年,赵季平授权我写了一本他的传记——《乐坛神笔赵季平》。

赵季平的创作灵感持续四十多年一直往外冒,且每部作品都闪耀着灵气。“这是不是与聚精会神有关呀?”我讲了对聚精会神的新解。 赵季平说:“我完全同意你的看法。这一个是靠储存,再一个是靠勤奋,这不都是长时间、持之以恒的‘聚精’吗?所谓灵气,就是别人觉得不咋样的东西,你觉得好!” 赵季平举例:“比如那老腔,艺人弹的土琵琶上都蒙着一层油垢。当时拍电影《秋菊打官司》《活着》时,有人说要给他换个新的、名牌乐器,我说不,只有这种乐器,才出老腔的味道。还有《乔家大院》,我就要那个‘土不啦叽’的晋胡,而且我点名要山西晋剧团里的艺人。作品出来一听,正是这晋胡让音乐一下就有味儿了。听得编创人员直拍大腿,‘要的就是这味儿,怎么我们土生土长的山西人就不知道呢?’聚精会神,你这个解释得好。把精气全聚一块儿,这些天神呀,地神呀,万物之神呀,纷纷从地底下冒出,从天空降下,从四面八方跟你相会了。我的创作,可不就如有神助吗?” “今年8月,我在曲江看你的作品音乐会,秦立巍演奏大提琴协奏曲《庄周梦》,这个梦太丰富了。”听到我这么说,赵季平回答:“那还是二十多年前咱俩聊庄子诱发的。后来马友友委约我写个大提琴作品,我就想写庄周梦蝶。写了两稿呀,第一稿彻底废了。” “为什么另起炉灶?”我问。赵季平说:“写得太实了,不符合庄子的浪漫精神。直到2006年,我才完成了第二稿,不但表现庄子的浪漫,还有天人合一的感觉,最后又要表达一种希望。创作过程难呀,写不出来的时候,我就望着天花板想半天。突然来了灵感,梦应该不受限制啊。这部作品看起来有一个标题——庄周梦,但实际上是最自由的。这一下,灵感就汩汩地冒,我把我经历过的各种现实的坎坷和幻想飘逸都化成了音响。你看的秦立巍那版还是西洋交响乐队的,马友友首演的是民乐版。” 赵季平还讲了郭宝昌找他写《大宅门》的故事。郭宝昌一见赵季平,当胸打了他一拳:“季平,我一直想用京剧音乐配我的《大宅门》,但凯歌《霸王别姬》里用了,艺谋《大红灯笼高高挂》里用了。这回我也要京剧,你要翻个样。” “他就给我十天,我连构思都不够,咋写呀?但四个机器在那剪片子,中央电视台播出时间都定了。我就这么稀里糊涂地写完了,这也是神助我呀!”胡晓晴唱的《大宅门》主题曲,借用了京剧和京韵大鼓的唱法。电视剧虽然不经常播了,但主题曲却成了音乐会的保留曲目。2023年中国音乐金钟奖声乐(民族)比赛,张丽就凭借《大宅门》的主题曲获得了金钟奖。 赵季平写影视音乐从来就没有充裕的创作时间,“《乔家大院》也是十来天。还有,《水浒》《康熙微服私访记》《天下粮仓》……太多了,都是不长的时间。所以,这要说是灵感汩汩冒,不如说是以前积累得厚实,关键时刻能及时地从库存里调出来。”“创作让我进入一个无限的天地,就像做气功”

电视剧《笑傲江湖》的片尾曲由刘欢和王菲演唱,刘欢开头喊的一声“伊——呀”仿若寒光一闪,宝剑出鞘,武林至尊登场。 “我是吸取了四川清音和高腔的元素。用刘欢和王菲声音一刚一柔的对比,表现中国武学的以柔克刚,无招胜有招。”赵季平说,学中国武术的时候,要一招一招地学,一套一套地练,必须恪守条条框框。但学成了,在实战中,就要打破招招框框,只要能克敌制胜,什么套路、什么招数都能用。这就是无招胜有招。赵季平把武林的斗剑通感到音乐中,且那么准确,再加上片头古琴与箫的音乐,妙极了。 21世纪初,长安画派创始人赵望云的七个子女将父亲的三百多幅画作捐赠给了中国美术馆。捐赠仪式后,赵季平和我在展厅里欣赏赵望云的大作。走到一幅画前,赵季平说:“这幅是我眼见着我爸画的,那时虽说还是多动的孩子,但只要看我爸画画,我就能呆呆地坐很长时间,直到我爸把画画完。特别奇怪,我那时脑子里冒出了音乐,特别配我爸的画。当时我还想,等长大了,要把这音乐写出来,将来这画展出时,就配上这音乐。” 我说:“你那么小,就能将视觉同步转化成音乐。你成名的作品《黄土地》《红高粱》《大红灯笼高高挂》等电影配乐,不就是小时候为你爸的画作配乐的幻想延续吗?” 赵季平说:“这在我的创作中太多了。《大红灯笼高高挂》里有女声唱京剧过门‘龙力格隆’,不断转调循环,表现了这家女人的命运——一个一个的轮回圈,怎么也出不来。” 我说:“看电影时,我印象太深了,你这音乐充分表现出了电影的主题,往小了说是这个封建家庭命运的暗喻,往大了说,是封建社会的封锁圈。这音乐的灵感是怎么来的?” 赵季平跟我讲起了当年创作时的情景:“为了写《大红灯笼高高挂》,我赶到山西外景地,第二天下大雪了。他们拍巩俐演的四太太吊死在楼上,我在旁边跟艺谋谈音乐。对于音乐,他有他的想法。我说现场我看了,我回去再想想。我回西安高烧了两天,躺在床上,脑子里全是音乐,就是戏里的过门,挥之不去,烧糊涂了。后来,我就琢磨把这个过门设计成一个无限循环的圈,用女声哼鸣的方式,一直在音乐里打转,让人感觉这个大院有鬼气,而这些都是大院里女人的命运,循环往复,谁都逃不脱这个归宿。”大院是封闭的,音乐也圈出了一个封闭的环。 赵季平给陈凯歌的电影《风月》创作音乐时,看到巩俐每次出场都眼含泪水,人面桃花,他耳边就仿佛总有一个琵琶揉弦的声音。这种感觉又像极了他小时候看父亲作画。他给巩俐出场的画面配了有琵琶演奏苏州评弹元素的音乐。 在我和赵季平接触的数十年,我发现他写作水平很高,写的文章有专业作家的水准;他口才好,擅演讲,说段子堪比相声演员;他会拉二胡,在大学本科头两年学的就是二胡;在乐队里,还是打击乐手……但这些,他都没有发展成职业,只把充足的艺术感觉留给了作曲这个出口。 赵望云就多才多艺,会唱京剧、豫剧,会拉二胡、板胡,但他却以专画普通人民群众而创立了长安画派,培养出了黄胄、方济众等国画大家,还培养出了三个音乐家儿子——作曲家赵季平、大提琴演奏家赵振宵和双簧管演奏家赵保平。赵望云的基因在赵季平身上复制、强化。 子女们将赵望云的画捐给了中国美术馆,一共三百多幅,要按市场价拍卖,价值不菲。赵季平说:“我父亲常跟我们说,我们的艺术来自人民,最后还要回到人民中。中国美术馆是它们最好的去处,人民群众可以随时观摩欣赏。如果被私人高价卖出,画作最后都分散了,老百姓要想看,就难了。” 随着年龄渐长,赵季平愈加怀念父亲。“年龄越大,越觉得父亲伟大。以前,是觉得他作品伟大,现在更觉得他人格伟大。每当我有点小成绩,骄傲,看不起别人时,他就告诫我说,要与人为善,谁身上都有长处,要学人家的长处。我能走到今天,一直觉得老父亲就在我的身边庇护我。” 2017年《第一小提琴协奏曲》创作完成并首演。这前后赵季平其实一直都在治病养病,“我一进入创作状态,就把病都忘了。”我说:“这真是忘病,病亡。创作音乐是最好的养生之道。”赵季平说:“创作让我进入一个无限的天地,就像做气功。如今,我年近八十了,还保持着每天创作的状态。” 如今的赵季平,住在道教圣地青城山,潜心写着一部于他而言最重要、最喜爱的作品。“我每天雷打不动,上午创作,不接任何电话。每天早晨在山里走一个半小时。在这儿,我觉得我就是一个山民。我在这儿还有好朋友,都是地道的农民。对我好呀,听说我病了,见了我以后,这老农民从衣服里掏出三千块钱,两眼充满泪花,说,‘赵老师,补补身子。’感动得我也饱含热泪。他们也把我当成一个山民,见着我说,‘新的菜下来了,你来拿哟。’”赵季平操着四川口音讲着这番话。 《易经》里有句名言:“厚德载物。”赵季平就是德性厚,淳朴。他节俭、善良、勤劳,像青城山里的地道山民,所以才能承载他持续四十多年的创作灵感,运得动他如山一样重的天才,盛得下获得的众多国内国际大奖,也撑得住生命的坎坷。这些看起来和赵季平创作音乐没有直接关系,但确是他音乐创作的密钥,可以破解他音乐的一切密码。